“Quando vado a vedere un film mi aspetto di venire commosso. Non vado al cinema solo per passare il tempo o perché il film mi mostri qualcosa che non conosco. Voglio essere commosso, perché questo è il senso dell’arte e anche il senso di tutti i grandi teologi. L’arte deve trascinarti via dalla tua sedia. Il suo compito è trasportarti da una dimensione all’altra.”

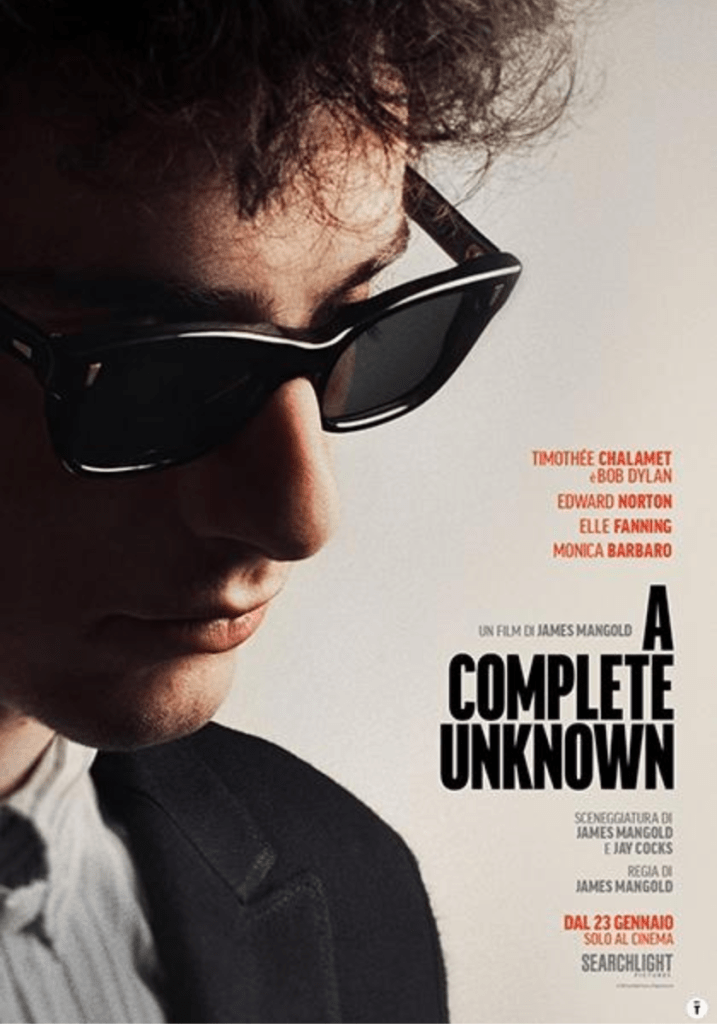

Credo che potrebbe bastare questo aforisma di Bob Dylan per spiegare ciò che mi è capitato ieri sera quando mi sono trovato in sala a commuovermi a più riprese di fronte alla pellicola che ne racconta i primissimi anni di carriera, firmata da James Mangold, che scopro solo oggi essere autore anche di “Walk the Line” e appena accade mi sfugge un profondo “Aaaaaaaaaah ecco!!!”, perché anche con il film sulla vita turbolenta di Johnny Cash, entrai in uno stato emotivo che somiglia moltissimo a quello in cui sono ora.

All’epoca, grazie a quel film, mi innamorai così tanto del personaggio Johnny Cash, magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix (a da lì partì una grande cotta anche per lui), che non riuscii a fare a meno di riprendere i suoi dischi fino allo sfinimento e per diversi mesi erano una costante dei miei ascolti. Ascolti diversi rispetto al giorno prima di aver visto il film, perché mancavano di qualcosa che ritengo fondamentale: conoscere meglio la persona che ha composto le canzoni. Per questo e a tutt’oggi, grazie a quel film Johnny Cash divenne per me qualcosa in più che uno dei tanti musicisti da ascoltare, ma un vero punto di riferimento nella cultura musicale, che devo dirlo di nuovo, non si limita alle note e alle parole, ma molto spesso viene influenzata dall’uomo in grado di produrle: alla sua sensibilità, alle sue fragilità, alla sua umanità, anche quando produce non solo meraviglie sotto forma di canzone, ma disastri nella sua vita e a quella delle persone intorno a lui.

Se c’è una cosa che mi commuove enormemente è l’ammirazione che riesco a provare per questi grandi della storia del ‘900. Un’ammirazione così grande da mettersi a piangere di fronte all’immensità artistica che certi personaggi hanno saputo creare. Quando ti raccontano cosa hanno fatto e soprattutto come, per portare quei dischi fino a te, io non posso fare a meno di rimpicciolirmi e stringermi in una commozione totale. Così anche ieri, mentre vedevo Timothee Chalamet indossare i panni dell’istrionico menestrello, non potevo che sentirmi mancare il fiato di fronte al racconto della creazione di pezzi di storia, della sua arte e delle sue meravigliose canzoni. Mi viene spontaneo dire che deve proprio essere stato u nsogno essere lì mentre tutto ciò accadeva. Poi però (e ci tornerò sopra più avanti), non è detto che tutti siano in grado di capire. Oggi è facile, chissà se avrei capito a suo tempo. Chi se ne frega poi se la storia non è esattamente andata così nei minimi dettagli e quindi per questioni cinematografiche il tutto è stato sapientemente romanzato. Anzi: meglio! Perché così l’emozione e la bellezza sono cresciute a dismisura.

Quando si è di fronte a delle belle storie, non è sempre una bella idea andarle a scandagliare col metro del reale, soprattutto, perché la memoria è fallace e ognuno ha la propria, quindi, esiste una realtà granitica? Certo che sì, ma purtroppo non se la ricorda nessuno ed essa diviene semplicemente fine a sé stessa e soprattutto disconosciuta da tutti; teniamoci quindi strette le storie più belle, senza inquinarle col pedante squittio degli asettici professorini e dalla boria di chi crede, ma non ha, la verità assoluta dalla sua. Nemmeno se effettivamente fosse così conterebbe qualcosa.

Il film immerge in un’atmosfera a dir poco elettrica (che detta così e per il tipo di storia potrebbe suonare come una bestemmia…), di una New York sporca e caotica, che non può che stimolare la voglia di mito.

Ma le scene che ho preferito sono quelle nell’austero ospedale psichiatrico in cui Dylan, assieme a Pete Seeger, vanno a tenere compagnia ad un malconcio Woody Guthrie, alle prese con la fase finale del morbo di Hastings, malattia neurodegenerativa che lo portò alla morte nel 1967 a soli 55 anni. Il cupo e lo squallore, la canotta sudicia e stracciata, la barba lunga sul volto consunto di quello che è stato uno dei più grandi autori folk della storia americana, cozzano con la magia elettrica (e dai che ci risiamo con questa bestemmia…), che esplode quando il giovane Dylan e il “vecchio” musicista si guardano negli occhi e comunicano a gesti, visto che Guthrie non può più fare uso della voce squillante e un po’ nasale che lo ha reso celebre con brani come “This land is your land“. L’intesa fra i due è totale e nei primi incontri lo stupore e l’emozione che traspare negli occhi di Woody tradiscono una profezia, quella sul successo a cui è destinato il nostro Robert.

Sullo sfondo della musica e della grande poesia, ci sono le storie d’amore di chi (per citare una battuta del film stesso), fa il giocoliere con i piattini da tenere in equilibrio mentre ruotano grazie alla sua maestria. Ne esce quindi un Dylan non certo bravo ragazzo (che non penso proprio gli interessasse essere…per fortuna), ma come persona capace di grande passione (sennò come fai a scrivere cose così profonde e belle…), ma probabilmente incapace di vedere negli altri qualcosa in più che uno strumento per la realizzazione della propria passione, stessa.

“Le tue canzoni sono come i quadri negli studi dentistici”, ecco cosa dice Dylan alla grande Joan Baez (e probabilmente ha ragione), sottolineando che la passione non si può edulcorare, deve colpire dritto al segno, andare in profondità senza ruffiani giri in superficie a pavoneggiarsi. L’estetica fine a sé stessa diventa sciatta, soprattutto quando viene affiancata alla spettacolare meraviglia della vera poesia. Non sono un grande esperto di Dylan, anzi, ma se qualcuno ha pensato di assegnargli il premio Nobel per la letteratura, direi che qualcosa in più di una canzonetta sia evidente ci sia nella sua produzione.

Un film davvero emozionante, come quando l’elettricità (ecco che ci arriviamo…), della chitarra di Dylan diventa una provocazione ai conservatory del Portland Folk Festival, che hanno creato il mito grazie alla sua freschezza, alla sua fantasia, alla sua capacità di portare il folk su un altro e nuovo livello, per poi disconoscerlo quando semplicemente lui ha continuato ad essere sé stesso, cioè andando oltre la banale definizione di folk data da qualcuno che pretendeva di decidere cosa lo fosse e cosa no. Ed ecco spiegato i lconcetto espresso sopra: non è abbastanza essere presenti agli eventi eccezionali, bisogna anche avere l’intelligenza di capirli.

Ecco che entra in gioco di nuovo Johnny Cash che istiga, ma poi suggerisce una tregua al suo amico di penna Bobby, e lui intelligentemente si prende la responsabilità di non essere oltranzista per il gusto di esserlo: non si possono sconfiggere i fanatici col proprio fanatismo, ma solo con l’intelligenza. Le battaglie fine a sé stesse, di coerenza asettica non servono al risultato finale, ma solo al proprio ego. E credo che Dylan ne abbia una alquanto pronunicato, ma probabilmente non abbastanza da soggiogare la sua profonda, per quanto antipatica intelligenza.

Uno dei film più emozionanti che mi sia capitato di vedere da un bel pezzo a questa parte, anche se devo dire che con me quando si raccontano le storie della musica o dell’arte, si vince facile.

Ora ovviamente sto ascoltando in sottofondo Bob Dylan e se tanto mi da tanto andrò avanti per un pezzo…non sarà certamente tempo perso o usato male. Magari questa sera, davanti alla stufa, mi riguarderò “Walk the line” così da fare filotto.

–

Lascia un commento